上篇 游学

外取内求 灵魂之殇

4月18日,第一站,罗红摄影艺术馆。

冈仁波齐是一把宝剑尖锋,珠穆朗玛是一种精神归放。

两天后,也是下午,程郁缀老师提醒,珠穆朗玛最新高度8848.86米。照片后面,摄影师、企业家罗红的直升机爬到了7000多米高空,面对,悬停,等待,只为太阳初升那一刻按下快门。

走出来后,班长:“瞧人家这活的”。同学:“每个人剧本不一样,都可以很精彩”。

自利利他 虔诚精进

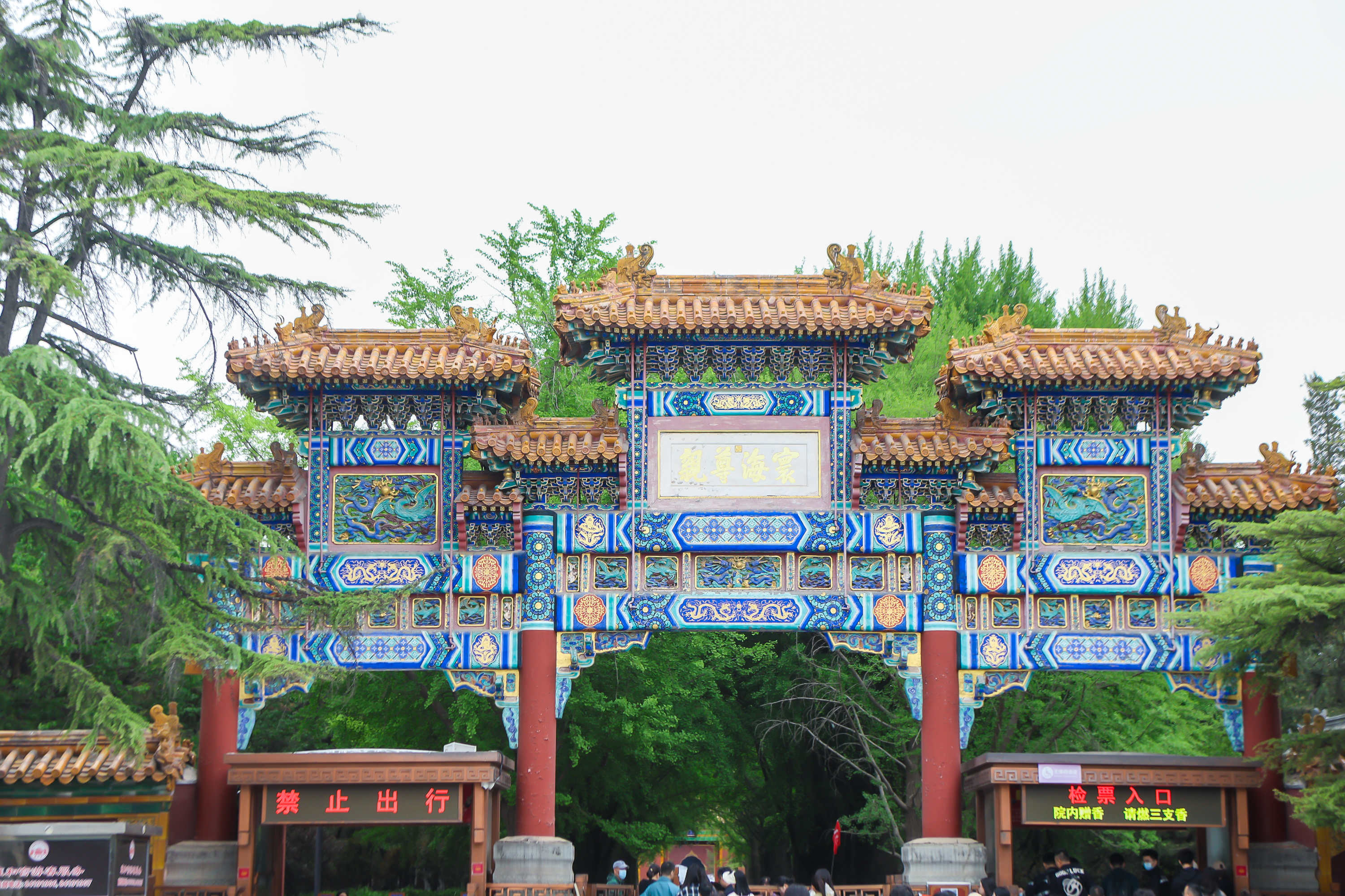

次日清晨,从“雪山”上“下来”,同学们走进了雍和宫,在欣赏了唐卡等各类精美藏传佛教艺术品之外,也近距离感受了格鲁派创始人宗喀巴大师一生严于律己,勇于改革,苦学精修,论法传世的虔诚信念。

皇家香火中,百年古树下,信仰和真理,宗教和政治,那微妙且重要的关系,引人遐想。

更不期,隔日,吴增定教授为我们勾勒点明的神话、宗教、哲学,一直到数理化,那前后继承、左右互搏的人类思想“亲戚”关系。

教书育人 师徒济济

未进燕园,先游孔庙,理想教书,千古始终。

未名湖畔,国子监内,育人精神,普遍世间。

专注专研 事功有成

午餐之后,同学们重回海淀。受到了本土人工智能领军企业“第四范式”公司的热情接待,了解了AI技术在中国众多行业当中的最前沿应用。一时,问答热烈。

参访两天之后的上午,在北大课堂上,戴锦华教授指出人类社会已经在2023年麻木无知地跨过了又一个“临界点”。其实就是“通用人工智能”和“脑机接口”技术对人类文明的挑战!

下篇 求学

圣人大哲 洞穴光辉

20日,北京大学哲学系,吴增定教授:“西方哲学概论”,全日课。

纯哲学课程,对同学们来说是一种挑战,因为它将我们带出了舒适区。这些课程深入探讨了中西方智慧的不同。中国智慧体现了人情世故,西方的智慧,则代表了理智、认知和科学,与东方哲学形成鲜明对比。这些哲学的思考让同学们大为震撼,激发了我们像孩童一般的好奇心。通过这样的学习体验,我们更全面地理解人类知识的不同面貌,促进东西方哲学思想的交流与融合。

老师:“一天讲完西方哲学是不可能的。我也不会用脱口秀的方式让大家尽兴。”

稳如吴教授,缓缓道来,根基原则,举重若轻,化繁为简,现象本质,逐个点破,说者有意,听者也有益。

以商学院学生角度来看,哲学本质的好奇心、理性思维和批判精神,其实也就是创业创新的精神源泉。

不过,“知识之树”到底给人类带来了什么,之后一天,戴锦华教授也给出了不同的追问。

京师历史 燕园春色

中午,苑老师带领同学们游览燕园,并讲解北大光辉校史。

理性批判 感性热爱

21日上午,北京大学中文系,戴锦华教授:“电影鉴赏”,半日课。

同学:“昨晚没休息好,但我瞌睡都被讲没了”。

一上午,与其说是鉴赏电影,不如说是观察世界,且让同学们不领略了一位老师的“结构思维”之美,之震撼,之荡气回肠;“立体表达”之爽,之陶醉,之酣畅凌厉。

同学们不会忘记:《奥本海默》里的“好莱坞”,《流浪地球》里的“缺失”,《隐入尘烟》里的“中国梦”,《一代宗师》里的“脚”……

对戴老师而言,电影只是一个小小载体,社会和政治,历史和时代,文化和艺术,文明和人性,现象和真相,却是一场观察者的“盛宴”。

只是,冷静之后。

“人之所以成为人,是因为人的非理性,而不是因为理性”。

凭古励今 回归人文

21日下午,北京大学中文系,程郁缀教授:“古代诗词与人文精神”,半日课。

讲诗词,为什么要讲祖国的地理风貌,珠穆朗玛的海拔高度?原来程老师一生育人,大于教书,浑身精神,高于条理。

老师:“董事长一定要懂事哈!”

是的,不“自以为是”,很难,且不“自以为非”,更难。

那一午后,从黄河到长江,建安到六朝,田园到家乡,浪漫到现实,我们回归“非理性”,回归人情温暖,道德宽严,学习可爱地“做人”。

学习拨动“无弦琴”,曲终一声,“卿可去”。